观音菩萨和佛的区别

抽签网

观音菩萨和佛的区别

在佛教信仰体系中,观音菩萨和佛都是非常重要的存在,但它们之间确实存在一些区别。

首先,从地位上来看,佛是佛教修行中的最高果位,代表着完全觉悟的智者。而观音菩萨则是菩萨中的一个重要角色,虽然她尚未达到佛的果位,但以其广大的慈悲心和智慧,在救度众生方面发挥着重要作用。

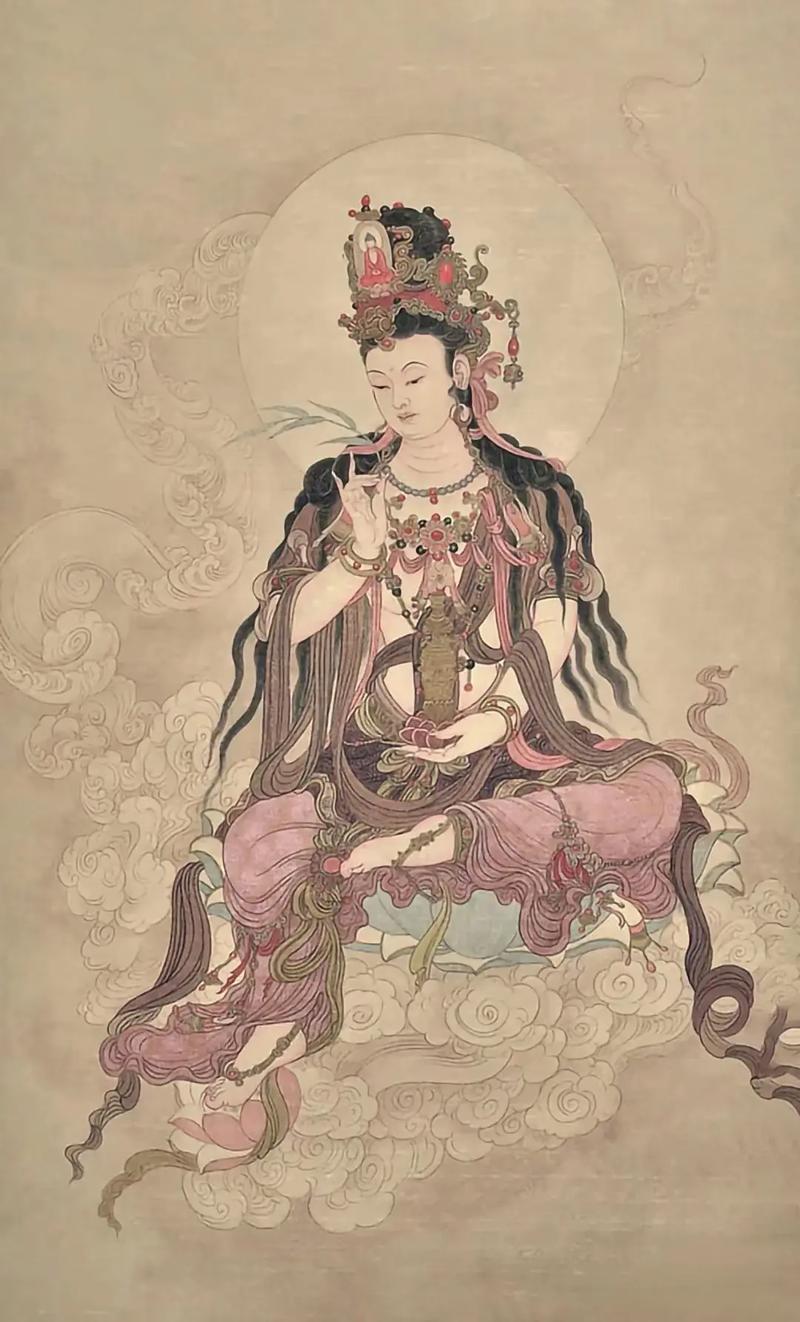

其次,从形象上来看,观音菩萨通常以慈悲为怀、救苦救难的形象出现。她常常化身为各种形态,出现在众生最需要的地方,给予他们帮助和庇护。而佛则通常以庄严、慈悲、智慧的形象出现,代表着佛教信仰中的最高境界。

在佛教信仰中,观音菩萨和佛都是值得尊敬和信仰的对象。观音菩萨以其慈悲心和智慧,帮助众生化解苦难、增长智慧;而佛则以其完全的觉悟和智慧,为众生指引解脱之道。

总的来说,观音菩萨和佛在佛教信仰体系中各有其独特的地位和作用。它们共同构成了佛教信仰的丰富内涵和深刻意义。

观音菩萨和佛的区别

身份和地位

佛:佛是修行的最终目标,称为“觉悟者”或“觉者”。一个人成佛意味着他已经彻底觉悟,脱离了所有的烦恼和束缚,达到了超越生死轮回的状态。

菩萨:菩萨是修行路上的一个阶段,尚未达到完全的觉悟,但已经积累了相当的智慧和慈悲。菩萨的任务是帮助他人,即“普度众生”。

觉悟程度

佛:佛的觉悟程度最高,已经完全了悟宇宙的真理,看透了生死,达到了“无上正等正觉”的状态,不再为个人的得失而动摇,完全摆脱了轮回的束缚。

菩萨:菩萨虽然具备极大的智慧与慈悲,但他们还没有达到完全觉悟的状态。菩萨的心境更多的是一种“不忍众生苦”的慈悲之心。

使命

佛:佛的使命是通过自己的觉悟存在,引导众生走出迷茫,示范觉悟的道路。佛的任务更多是引导,而不是亲力亲为地解决每个人的痛苦。

菩萨:菩萨的核心使命是普度众生,帮助那些还在烦恼和痛苦中的人解脱出来。菩萨不仅自己修行,还会不断发愿去救助那些需要帮助的众生。

象征意义

佛:佛的形象象征着彻底的觉悟和超脱,代表了一种最高的精神境界和智慧。

菩萨:菩萨的形象则象征着慈悲和智慧,代表了一种愿意帮助他人、普度众生的精神。

观音菩萨的传说

观音菩萨原是兴林国妙庄王的三公主妙善公主。妙善公主在成年后,拒绝嫁给国王选定的驸马,而是选择了出家修行。后来,妙庄王生病,必须要用至亲之人的手眼才能医治。妙善公主便贡献出自己的双手和双眼,妙庄王因此痊愈。佛陀为奖励她的孝心,遂点化她,妙善最终成为了观音菩萨。

此外,还有说法认为观音菩萨原是一位男性的修仙之人,法号“慈航大士”。他因化身道姑救一产妇而身染污秽无法复原,后感动上天,玉皇大帝命其掌管人间百姓。后来,他被佛陀点化,皈依佛陀,成为观音菩萨。也有说法称观音菩萨原为道家元始天尊座下弟子慈航道人,后被西方接引道人点开泥丸,恢复原先修为,成为观音菩萨。

这些传说虽然各不相同,但都体现了观音菩萨的慈悲精神和救苦救难的宏大誓愿。在民间信仰中,观音菩萨的形象多变,有千手千眼观音、白衣观音、绿衣观音等,都是为了更好地适应众生的需求和救度众生。

佛的传说

佛,特别是我们常说的释迦牟尼佛,是佛教的创立者,他的来历充满了传奇色彩和深刻的精神追求。

释迦牟尼,原名悉达多·乔达摩,出生于公元前6世纪的古印度,是迦毗罗卫国净饭王的太子。他自幼生活在奢华的王宫中,享受着世间的一切美好。然而,在他29岁那年,一次偶然的机会,他目睹了生老病死等人生苦难,内心深受触动,开始思考生命的真谛和如何解脱苦难。

于是,释迦牟尼决定放弃世俗的享乐,出家修行,寻求真理。他先后跟随多位当时的著名修行者学习,但始终未能找到满意的答案。后来,他选择了一条中道,即既不沉迷于享乐,也不极端苦行,通过冥想和观察自然,逐渐深入内心的宁静与智慧。

经过多年的修行,释迦牟尼终于在菩提树下获得了觉悟,成为了“佛陀”,意为“觉者”。他发现了生命的真相和解脱苦难的方法,即四圣谛:苦、集、灭、道。这四个真理构成了佛教教义的核心,揭示了人生痛苦的根源和消除痛苦的方法。

释迦牟尼觉悟后,开始在印度各地传播他的教义,吸引了大量信徒。他强调慈悲与智慧的结合,提倡中道思想,主张在享乐与苦行之间找到平衡。他的教义不仅影响了当时的社会,也为后来的佛教发展奠定了基础。

释迦牟尼的智慧和慈悲精神对现代社会依然具有深刻的启示意义。他教导我们要以慈悲心对待一切众生,通过智慧来理解生命的真相,实现内心的平和与觉悟。在当今社会,面对各种压力和焦虑,佛教的冥想和正念等实践方法越来越受到人们的欢迎,成为寻求内心平静和生命意义的重要途径。

很多朋友刚接触佛教时,可能会有点儿懵——佛和菩萨到底有什么区别?两者的形象都挺神圣的,也都代表了善良与慈悲,但到底谁是谁?今天咱们就来用通俗的语言,好好聊聊佛与菩萨的不同之处,保证你看完后能秒懂!

1. 佛与菩萨的身份差异:修行的“级别”不一样

我们先从佛和菩萨的身份说起。简单来说,“佛”是修行成道的最终目标,也就是所谓的“觉悟者”或“觉者”。一个人成佛,意味着他已经彻底觉悟,脱离了所有的烦恼和束缚,达到了一种超越生死轮回的状态,走到了修行的终点。

而**“菩萨”则是修行路上的一个阶段**,尚未达到完全的觉悟,仍然在修行的过程中,但已经积累了相当的智慧和慈悲。菩萨的任务之一就是帮助他人,也就是所谓的“普度众生”。所以,菩萨并没有完全成佛,但他们已经愿意用自己的力量来帮助世人。

用个比喻来说,佛就像是一个已经毕业的学生,拿到了最高的文凭,彻底掌握了知识。而菩萨则像是一个正在攻读学位的高材生,虽然没毕业,但成绩已经非常优异,还愿意帮助其他学生一起学习。

2. 佛与菩萨的心境:觉悟的程度不同

再来说说两者的心境。成佛的境界,是一种彻底的觉悟。佛已经完全了悟了宇宙的真理,看透了生死,超越了世俗的喜怒哀乐,达到了所谓的“无上正等正觉”。这种状态,不再为个人的得失而动摇,完全摆脱了轮回的束缚。

而菩萨虽然具备极大的智慧与慈悲,但他们还没有达到完全觉悟的状态。这并不意味着菩萨不够伟大,相反,菩萨的伟大之处在于,他们明知道成佛的道路是艰难的,却依然选择暂时不成佛,先去帮助那些还在迷茫中的众生。因此,菩萨的心境,更多的是一种“不忍众生苦”的慈悲之心。

3. 佛与菩萨的使命:一人觉悟与普度众生

佛的使命是什么?成佛后,更多的是一种“示现”——示现成道,给众生指出觉悟的道路。佛不是不管世人,而是通过他自己的觉悟和存在,告诉大家一条如何从迷茫中走出来的路。佛已经彻底完成了自己的修行,所以他的任务更多是引导,而不是亲力亲为地去解决每个人的痛苦。

菩萨的使命则有所不同。菩萨的核心使命就是普度众生,帮助所有还在烦恼和痛苦中的人解脱出来。他们不仅自己修行,还会不断发愿,去救助那些需要帮助的众生。菩萨发的誓愿之一就是:“众生不度尽,我誓不成佛。”意思就是,只要众生还在痛苦中,我就会一直陪伴着他们,直到大家都能觉悟。

4. 佛与菩萨的形象:不同的象征意义

在寺庙中,大家可能注意到佛和菩萨的形象也有些不同。佛的形象通常是端坐在莲花座上,双目微闭,表情安详。这种形象象征着佛的觉悟和宁静,传达出一种平和、庄严的气质。佛的形象通常是相对固定的,代表着超脱世俗、达到无上觉悟的状态。

而菩萨的形象更加多样化,通常显得亲民一些。我们熟悉的观音菩萨,往往以慈悲为怀的形象出现,有时候手持净瓶、柳枝,象征着救苦救难;有时手托莲花,象征清净无染。菩萨的形象更加灵活多变,符合他们帮助众生、随缘救度的特质。

5. 佛与菩萨的修行方式:自度与度他

说到修行方式,佛的修行是一种自度——通过不断地修炼和觉悟,达到一种“自己度自己”的状态,最终走向成佛。而菩萨则是**“自度度他”**,他们不仅自己在修行,还不断地帮助他人解脱。菩萨不会独自成道,他们的目标是“众生皆成佛”,不仅要自己修成,还要帮助所有的人一起走向觉悟。

在佛教经典中,佛被认为是无上的觉悟者,而菩萨则是那些具备觉悟但还在修行路上,发愿帮助他人的修行者。菩萨的修行是充满了慈悲心和责任感的,甚至为了众生可以放弃自己成佛的机会。

6. 总结:佛与菩萨,殊途同归的两种伟大

总的来说,佛与菩萨的区别主要体现在修行的阶段、心境的觉悟程度、使命的不同,但他们的目标都是一样的:帮助众生解脱痛苦,走向光明的觉悟之道。佛是觉悟的象征,而菩萨是慈悲的化身,两者的区别不仅在于身份和形象,更在于他们承担的责任与心愿。

所以,下次你走进寺庙,看到佛与菩萨时,可以理解他们各自的象征意义——佛是已经走到终点的人生导师,而菩萨则是愿意拉你一把的朋友。这就是佛与菩萨的核心区别,也是他们共同的伟大之处。

无论你选择依靠佛的智慧,还是感受菩萨的慈悲,最终的目标都是找到内心的宁静和觉悟。